Tobias Pohl

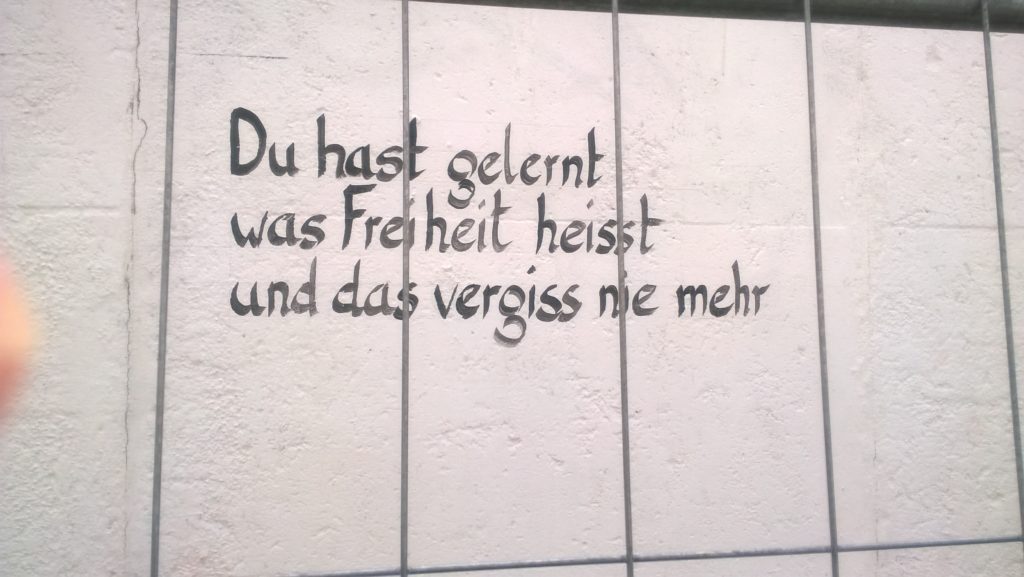

Was heißt eigentlich, frei zu sein …

Was bedeutet Freiheit? Zunächst einmal bedeutet Freiheit, dass man die Auswahl haben muss, unabhängig davon, in welcher Situation man jene Wahl zu treffen hat. Frei zu sein, heißt, sich entscheiden zu dürfen: So kann man darüber entscheiden, welche Hose man trägt, welches Essen man zu sich nimmt, man kann darüber entscheiden, welches Leben man leben möchte und hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen versuchen, man kann aber auch darüber entscheiden, welche Werte man für gut und welche für schlecht befindet. Freiheit heißt hier lediglich, dass man sich entscheiden darf; jenes Dürfen setzt wiederum voraus, dass man stets mit Alternativen zu tun hat, die einem eine Entscheidung nicht notwendigerweise einfach machen. Es scheint fast manches Mal so, dass gerade dann, wenn die Alternativen eine derartige Attraktivität entwickeln, dass jede Entscheidung die richtige Entscheidung sein kann, dass gerade in diesen Situationen die Freiheit nicht nur als Glück empfunden wird, sondern bisweilen auch als Belastung; gleichwohl aber sind es jene Situationen, in denen das Freisein, das freie Entscheiden seine wundervolle, manches Mal auch existentialistische Qualität beweist, denn dann, wenn wir glauben, nicht entscheiden zu können, weil alle Entscheidungen sich richtig anfühlen, gerade dann wird das freie Entscheiden in eine Sphäre gehoben, die das Entscheiden selbst zu einem Ausschlussverfahren mutieren lässt, einem Sichdagegenentscheiden, einem Sichschuldigfühlen gegenüber der Entscheidung gegen eine Alternative. Solches soll an späterer Stelle noch einmal aufgegriffen werden.

Festzuhalten ist, dass das Freisein voraussetzt, dass derjenige, der sich als freier Mensch versteht, notwendig zu Entscheidungen herausgefordert ist, und dass jene Entscheidungen notwendig über mehrere Angebote befinden muss, unabhängig von der Qualität, die jene Angebote für sich in Anspruch nehmen.

Betrachtet man das Entscheiden etwas genauer, dann bemerkt man neben den Unterschieden der Alternativen auch Unterschiede in der Pflicht einer Entscheidung. So gibt es Situationen, in denen darf man sich entscheiden. Solche Situationen sind den meisten Menschen sicherlich bekannt: Es handelt sich hierbei bisweilen um das Essen, die Kleidung oder andere scheinbar belanglose Alltagsthemen. Neben diesem Dürfen existiert ebenso ein Müssen: Es existieren Situationen, in denen dürfen wir nicht nur entscheiden, sondern wir müssen es. Solche Situationen scheinen immer dann einzutreten, wenn jene Entscheidung nicht nur über das Belanglose zu befinden hat, sondern wenn das zu Entscheidende eine Tragweite gewinnt, die über das eigene Befinden, das eigene Leben, gar wohl das eigene Sein zu richten vermag. Es geht dann nicht nur um die Kleidung, sondern die damit verbundene Einstellung, nicht nur um das Essen, sondern die damit verbundenen Werte; es geht bei derartigen Entscheidungen um den ganzen Menschen.

Schon hier scheint sich eine existentielle Divergenz anzubahnen, die es an späterer Stelle noch zu vertiefen gilt. Vorerst erst einmal so viel gewagt hierzu. Das Entscheidendürfen scheint ein Kriterium der Demokratie zu sein: Menschen, die sich nicht in lebensbedrohlichen Situationen befinden, treffen zumeist Entscheidungen in derartigen Situationen, in denen es nicht um sie als Menschen geht, sondern um sie als handelnde Personen, scheinbar losgelöst von unmittelbaren Folgen für Körper, Geist und Seele. Eine derartige gewagte Feststellung an dieser Stelle soll nicht heißen, dass Menschen in Demokratien nicht das Entscheidenmüssen kennen; mitnichten!, denn auch hier existieren derartige Situationen. Aber es soll festgehalten sein, dass diese Situationen seltener vorkommen, dass diese Situationen dann vorkommen, wenn über bestimmte Lebensabschnitte, bestimmte politische, wirtschaftliche oder soziale Großprojekte abgestimmt wird oder besondere Situation in einer Demokratie auftreten. Der einfache Mensch in einer Demokratie scheint aber derartigen Situationen nicht permanent ausgesetzt zu sein; die Auswahl seines Anzuges ist nicht notwendigerweise verbunden mit der Entscheidung über sein Leben. Folglich ist das Entscheidenmüssen ein Kriterium für Diktaturen, ein Kriterium für Menschen, die in einer Diktatur leben, unter ihr leiden und irgendwann an einem Punkt gelangen, an dem sie entscheiden müssen, wie sie sich verhalten. Jener Punkt, jene Situation kann jederzeit erreicht sein, denn das Entscheiden der Menschen in einer Diktatur ist sehr wohl mit einfachen alltäglichen Dingen verbunden.

Zieht ein unterdrückter Mensch in einer Diktatur nicht diejenigen Sachen an, die durch das Regime gewünscht sind, kann dies notwendigerweise dazu führen, dass nicht nur über sein Dasein in der Diktatur entschieden wird, sondern dass zugleich über seine Existenz und damit sein Leben entschieden wird; der Mensch, aufgrund seiner Entscheidung, getroffen in einer Situation des existentiellen Müssens, zwingt das diktatorische Regime dazu, diese, seine Entscheidung in seiner Konsequenz zu bestrafen; und weil jene Entscheidung des Menschen in einer Diktatur gegen jene Diktatur ein kurzes Aufleben von Freiheit ist, gerade weil das Entscheiden gegen das Regime ein kurzes Aufleben von Widerstand darstellt, gerade deswegen muss das Regime infolgedessen selbst eine Entscheidung treffen, die einerseits mit äußerster Härte gegen jene Entscheidungsherausforderung vorgeht, andererseits allen anderen zeigt, dass das Regime jeder Herausforderung nicht nur regimesinnvoll begegnet, sondern darüber hinaus auch existentiell vernichtend. Der, welcher in dieser Situation des Entscheidenmüssens, sich gegen das Regime entschieden hat, ist rücksichtslos zu verfolgen und zu vernichten.

Freiheit, gebunden an das Entscheiden in Situationen, ist – an dieser Stelle festgehalten – ein Dürfen und ein Müssen. Scheinbar qualitativ, weil existentieller und damit tragischer für den, der die Entscheidung getroffen hat, ist jene Freiheit, welche an das Entscheidenmüssen gebunden ist; derjenige, der sich gegen ein Regime entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, derjenige ist frei in dem Moment, in dem er sich entscheidet, aber gerichtet in dem Moment, in dem ihn die Folge seiner Entscheidung trifft. Jene Tragik soll an späterer Stelle noch genauer untersucht werden, gerade dann, wenn man sich Müller etwas genauer anschaut.

Betrachtet man die Freiheit weiter, dann erkennt man ebenso, dass Freiheit verbunden ist mit der Pflicht. Freiheit bedeutet stets auch die Pflicht, handeln zu müssen. Dieses Müssen ist nicht das Müssen, welches wir gerade eben mit dem Entscheiden kennen gelernt haben. Dieses Müssen bezieht sich darauf, dass der Mensch, der frei ist, dazu gezwungen ist, jeden Tag aufs Neue seinen Pflichten gegenüber sich selbst und anderen nachzukommen; geht der Mensch jenen Pflichten nicht nach, so lebt er zwar, aber ich als einen in Freiheit lebenden Menschen zu bezeichnen ist gewagt, auch dann, wenn jener Mensch behauptet, er habe sich für das entpflichtete Leben entschieden. Pflichten sind diejenigen Anforderungen an uns Menschen, die aus uns Menschen machen: Wir stehen nicht nur auf, wir essen nicht nur, sondern wir leben in einem sozialen Gefüge von Anforderungen, Bitten, Wünschen etc.; ein soziales Gefüge ist nichts anderes wie ein Gefüge, in welchem man die Freiheit als Pflicht gegenüber anderen zu denken hat, denn indem wir in Beziehungen, Partnerschaften, Gruppen, Klassen, Massen leben, indem wir uns in diesen Gefügen bewegen, haben wir deren Ansichten kennengelernt und bejaht und übernommen. Folglich leben wir in der Pflicht, jene Ansichten zu teilen, diejenigen, die sie mit uns teilen, zu unterstützen. Freisein heißt in diesem Sinne die absolute Freiheit einzuschränken, um in sozialen Gefügen leben zu dürfen, die absolute Freiheit einzuschränken, um existieren zu können, die absolute Freiheit des Einzelnen einzuschränken und einzudämmen, um die Freiheit aller verwirklichen zu helfen.

Neben jener Pflicht bedeutet Freiheit aber auch die Einsicht in die Verantwortung für sich und für andere. Freisein heißt in diesem Fall, dass jedem verpflichteten Nachkommen vor dem sozialen Gefüge, jedem Entscheiden in diesen sozialen Strukturen ein Gefühl von Schuld beigemengt zu werden scheint, welches gleichbedeutend ist damit, dass der Mensch dann, wenn er sich entscheidet, seinen Pflichten sinnvoll nachzukommen, sich stets bewusst ist, dass er in dieser Situation, in welcher er sich aus seinem Pflichtgefühl heraus entscheiden hat, auch scheitern kann. Freiheit mit Blick auf die Verantwortung, die damit verbunden ist, heißt das bewusste Akzeptieren, dass jedes freie Handeln, jedes Abwägen, jedes Ablehnen und jedes Zustimmen, auch ein Scheitern bedeuten kann. Überspitzt könnte man meinen, dass Freiheit das Abwenden des Scheiterns bedeutet und dass absolute Freiheit das absolute Scheitern inhärent voraussetzt. Nur der ist frei, der sich bewusst ist, dass er scheitern kann. Genau dieses Bewusstsein um das eigene Scheitern legt wiederum qualitative Unterscheide frei: Derjenige, der in einem demokratisch verfassten Staat die freie Entscheidung hat und damit für seine Entscheidungen Verantwortung übernimmt, ist nicht notwendigerweise in gleichem Maße vom Scheitern betroffen wie derjenige, der in einem repressiven Terrorregime eine für sich frei getroffene Entscheidung trägt, wohl ahnend darum, dass diese Entscheidung nicht nur sein Leben bedroht, sondern ebenso das Leben seiner nächsten Verwandten. Folglich ist die Freiheit in Verantwortung, wohl aufgrund jener Tragik, gedacht innerhalb des Scheitern, eine qualitativ höher zu bewertende Freiheit in einem diktatorischen Regime als in einem demokratischen; gleichwohl aber entwertet jene scheinbar fehlende Tragik die verantwortliche Freiheit in einer Demokratie nicht, vielmehr ist das Scheitern minimiert, ist das Fallen desjenigen, der sich gegen etwas entscheidet und daran scheitert, abgefedert. Ein Mensch in einem demokratischen System, ein Mensch, der seine freie Wahl verantwortlich trifft in einem rechtsstaatlichen Gefüge, solch ein Mensch kann scheitern, wird scheitern; das Scheitern hier gewinnt alsdann eine andere Qualität, wirkt als Lehrmeister des Lebens erhellend, begleitet den Menschen durch sein Alltagsleben, zwischen Macht- und Herrschaftsstrukturen, denen er in Familie, Betrieb und anderen Gemeinplätzen ausgeliefert ist; das Scheitern wird folglich zu einer begleitenden Biografie des demokratisch geprägten entscheidungsfreudigen Menschen, so dass es einerseits seinen beängstigenden Schrecken verliert, andererseits sich zum Pädagogen der Verantwortung einer freien, sittlichen und sinnvollen Wahl zwischen gleichwertigen Alternativen entwickelt.

Dies ist ein entscheidender, wenngleich kein wertender Unterschied: Derjenige, der in einer Unterdrückungssituation sich seiner Verantwortung bewusst zu werden scheint, derjenige, der in einer Situation, die nach Menschlichkeit, nach Verantwortung und nach Werten und Normen ruft, sich zu diesen bekennt und sich in freier Wahl gegen das repressive Ansinnen entscheidet, derjenige wird scheitern, wird tragisch scheitern, wird aber folglich sein Leben und damit sein Dasein riskieren, bisweilen auch das Leben derjenigen in Gefahr bringen, die mit seiner Entscheidung nichts zu tun haben; es ist infolgedessen ein Schuldigwerden desjenigen, der sich in einem System des Terrors und der Repression, der Unmenschlichkeit und Inhumanität gegen das System entscheidet, aber niemals den Charakter des Egoisten verlieren wird. Freiheit in Verantwortung in einer Diktatur ist das freie Entscheiden bei gleichzeitigem Schuldaufladen gegenüber denen, die mit dem, der sich entschieden hat, befreundet oder verwandt sind, die sich gegenüber dem, der sich frei gegen das System entschieden hat, anders entschieden hätten; diese werde verantwortlich gemacht für ihre Ohnmacht, dafür, dass sie die freie Entscheidung desjenigen, der sich frei gegen das System entschieden hat, nicht verhindert haben. Das scheinbar widersprüchliche Gemeine an dieser Tatsache ist, dass derjenige, der in einer Situation für sich in Anspruch nimmt, in Verantwortung für sich frei zu wählen, sich in Verantwortung gegen Terror und Diktatur auszusprechen, dass derjenige selbst in diesem Moment seiner Entscheidung zum Diktator für all diejenigen wird, die eine andere Entscheidung getroffen hätten, die aber aufgrund der Tatsache der Freundschaft, der Verwandtschaft, der Bekanntschaft für eine von ihnen nicht getroffene Entscheidung zur Verantwortung gezogen werden. Freiheit in Verantwortung in einer Diktatur, trotz der Zunahme der Tragik, ist Freiheit zu Diktatur über die, die sich anders entschieden hätten.

Betrachtet man Freiheit nun weiter, dann bemerkt man schnell, dass das freie Wählen, das Abwägen zwischen Alternativen stets auch das Nachdenken über mögliche Folgen einer Entscheidung beinhaltet. Folglich ist Freiheit notwendigerweise auch damit verbunden, sich der Folgen bewusst zu machen, die eine Entscheidung haben kann. Betrachtet man den Prozess der freien Entscheidung genauer, dann bemerkt man, dass in diesem Prozess nicht nur Alternativen angeschaut und wahrgenommen werden, nein!, vielmehr wird mit möglichen Fiktionen, Utopien und Dystopien, gespielt: Noch bevor die eigentliche Wahl getroffen worden ist, ist die Freiheit bereits jene, die sich ergiebig auslebt in den Phantasien zwischen den Alternativen, ist die Freiheit bereits damit beschäftigt, die Szenerie zu ordnen, sich für die dramatische Abfolge von Vorhängen zu begeistern und alsdann jene Fiktionen für mögliche Wahrheiten zu halten, gar innerhalb des Prozesses als Wahrheiten zu deklarieren. Freiheit im Moment des Abwägens von Folgen ist die kreative, die künstlerische Tätigkeit der Verzweiflung: Aufgrund der Tatsache, dass man derart viele Alternativen hat, aufgrund der Tatsache, dass diese Alternativen nach dem Leben desjenigen zu greifen suchen, der sich entscheidet und damit mit einer dieser Alternativen leben muss, aufgrund dieser Tatsache scheint es, als würde derjenige, der die Folgen seiner Handlung reflektiert, zum Zuschauer seiner selbst werden. Gesteigert, fast schon ins Dramatische überzogen, wird jener Prozess dann, wenn die Entscheidung, die ansteht, eine Qualität entwickelt, die nicht nur das kleine Leben desjenigen, der sich entscheidet und der mit dieser Entscheidung leben muss, betrifft, sondern die dessen gesamtes Dasein zu ergreifen imstande ist: Folglich geht es dabei nicht um die Auswahl der Tapeten oder Möbel in einem Zimmer, es geht nicht um die Wahl zwischen einem blauen und einem roten Auto, es geht nicht um die Auswahl zwischen dem einen oder dem anderen Beruf, es geht darum, dass derjenige, der sich zu entscheiden hat, über sich selbst, seine Wert- und Normenstrukturen, seine Existenz zu richten hat. In solch qualitativen Momenten stellt der Entscheider in seiner freien Entscheidung sein ganzes, noch nicht geführtes Leben zur Debatte: Er wägt aber, er schaut an, er hört sich die jeweiligen Plädoyers an, er richtet; es muss eine schier verzweifelte Situation sein, in welcher das Leben den Menschen schickt, wenn es das Leben selbst ist, dass den Menschen dazu zwingt, eine über ihn hinausreichende Entscheidung zu treffen – und dann die Folgen jener Entscheidung zu bedenken, die Folgen, nicht nur für sich, sondern die Folgen für andere.

Kann ein Mensch das überhaupt? Wäre es an dieser Stelle nicht sinnvoller gewesen, man hätte dem Menschen zwar die Pflicht wie die Verantwortung gegeben, zu entscheiden, aber ihm den Einblick in die möglichen Folgen seiner Entscheidungen verwehrt? Gerade das Erahnen möglicher Folgen, das Sichunterwerfen unter einen Prozess der freien Entscheidungsfindung, gerade dies macht den freien Menschen zum Menschen, macht die Freiheit zur Freiheit; diese ist in solchen Momenten eben nicht nur da, um gelebt zu werden, nein!, sie ist da, um verantwortet zu werden, in der Situation, in der sich getroffen und gelebt wird, in der Situation, in der mögliche Folgen daraus entstehen, in der Situation, in der über mögliche Optionen nachgedacht werden kann, insgesamt dann, wenn sie unangenehm ist: Freiheit ist unangenehmes Nachdenken über das, was wir nicht wissen können, aber wissen sollen; Freiheit ist unangenehmes Nachdenken über das, was wir bedenken müssen, aber nicht bedenken können. Folglich ist das freie Entscheiden mit Blick auf das Abwägen von Folgen ein Zustand, der uns zu ungewollten Göttern über uns selbst stilisiert, eine Rolle, die wir in diesem Moment ablehnen, nicht weil wir nicht Gott sein wollen, sondern weil wir Gott sein müssen über uns selbst.

Und auch hier scheint sich etwas fortzusetzen, was sich bereits zuvor angedeutet hat. Das freie Entscheiden erhält auch hier qualitative Unterschiede. Entscheidet man in einer Demokratie frei, bedenkt man in einer Demokratie mögliche Folgen, dann weiß man, dass man möglicherweise die falsche Entscheidung, mit Blick auf die Folgen, treffen kann, aber man weiß ebenso, dass man in diesem Falschentscheiden, in diesem möglichen Scheitern merkwürdigerweise geborgen ist, denn man fällt nicht zu tief. So fällt man zwar, aber man wird aufgefangen: All das, was man falsch bedacht habe, wie man über die Folgen reflektiert hat, all das führt dazu, dass man scheitert, dass man sich verantworten muss, dass man durchaus auch bestraft werden kann; aber all das führt nicht dazu, dass man sein Leben verloren, seine Seele verkauft, seine Existenz verspielt hat. Man entscheidet für sich, bisweilen als Gott in der Entscheidung auch für andere; die Verantwortung aber trägt man selbst und je ungenauer man die Folgen analysiert, je unbedachter man sich diesen gestellt hat, desto größer wird die Verantwortung für den Moment des Reflektierens der Folgen gegenüber denen, die von den realen Folgen betroffen sind.

Entscheidet man sich aber in einer Diktatur, dann ist einerseits das Reflektieren der Folgen recht einfach: Entweder man bleibt am Leben oder man stirbt. Andere Folgen schließt das herausgeforderte repressive System aus. Erschwert wird dies dadurch, dass ein bewusstes Unwissen suggeriert wird darüber, wie man die bestraft, die diese Entscheidung nicht getroffen haben, die aber über das Bekanntsein und die Verwandtschaft an diese Entscheidung gebunden sind. Folglich erscheint jene Entscheidung hinsichtlich des Abwägens der möglichen Folgen so viel einfacher zu sein; und doch ist dies immens schwieriger, denn derjenige, der die Folgen in dieser Situation seiner Entscheidung bedenkt, wohl wissend, das sich ihm gegenüber ein terroristischer Apparat befindet, derjenige sieht vor Augen den eigenen, möglichen Tod, sieht vor Augen die Folter an denen, die er liebt, die unschuldig sind, aber durch seine Entscheidung zu Schuldigen erklärt werden, sieht vor Augen den Tod derer, sieht vor Augen das Schuldigwerden, trotz seines Mutes, eine freie Entscheidung in Verantwortung und Pflicht getroffen zu haben. Es ist ein absurdes Spiel: In dem Moment, in dem der Entscheider in einer Diktatur seine Entscheidung zu treffen wagt, spielt er ebenso Gott, für sich und für andere, aber es ist kein Spiel mit Gott, das ein Mensch spielen will, gar zu spielen wagt, sondern es ist ein Spiel, in dem er zu einer Rolle gezwungen wird, die er eigentlich durch seine Entscheidung, durch den Beweis, eine freie Entscheidung gegen das Diktatorische zu treffen, hat zu überwinden versucht, ein Spiel, in dem er selbst zum Diktatur, zum Terroristen wird, gar so, dass er vor sich behauptet, er wolle in seiner Tat und mit seiner Tat die Unschuldigen vor den Schuldigen retten, aber in Wahrheit erkennen muss, dass er mit seiner Tat in seiner Entscheidung die Unschuldigen zu Schuldigen erklärt, die Unschuldigen an seine dem System gegenüber schuldigen Tat bindet und dadurch über sie richtet, nicht das System. Es ist nicht Gott, den er spielt, wie er über seine Folgen nachdenkt; es ist ein makabres Totengericht, ein perfides Spiel der Reflexionen gegenüber der eigenen, wie auch immer hoch bewerteten moralischen Handlung. Er wird schuldig, obschon er frei entschieden hat; und er wird nicht nur ein wenig schuldig gegenüber sich und anderen, sondern er wird existentiell schuldig. Das freie Entscheiden hinsichtlich des Bedenkens möglicher Folgen ist das Schuldigwerden vor sich und anderen.

Ist es dann nicht sogar sinnvoll, dass der, der sich in einer Diktatur gegen das Regime entscheidet, stirbt? Ist Freiheit dann nicht, so wundervoll und lehrreich jene Tragik dann auch ist, nicht immer mit dem Tod verbunden, nicht immer damit verbunden, dass Freiheit Sippenhaft darstellt?

Abschließend: Freiheit im Sinne des freien Entscheidens erlebt man in Demokratien und Diktaturen, aber das freie Entscheiden gewinnt zwischen beiden Regimen qualitative Unterschiede. Das bisweilen Komische scheinbar ist, dass die freie Entscheidung in einer Demokratie, vielleicht aufgrund der Selbstverständlichkeit, vielleicht aufgrund des Auffangens dessen, der sich entscheiden muss und entschieden hat, nicht hoch genug eingeschätzt wird, sicherlich auch in manchen Passagen dieses Textes, obschon jene freie Entscheidung notwendig und verpflichtend ist für das Leben in einer Demokratie. Die Tragik aber ist, dass die freie Entscheidung in einer Diktatur, obschon sie existiert, nicht wahrgenommen wird: Diejenigen, die sich aus Gründen, die hier nur angerissen worden sind, für ein Leben im repressives System entscheiden, treffen diese Entscheidung unter Abwägung aller Folgen und in Verantwortung für sich und die anderen; diejenigen, die unter denselben Voraussetzungen sich gegen ein Leben in einer Diktatur entscheiden, treffen diese ebenso in Verantwortung für sich und für andere … Sie werden bisweilen als tragische Helden, wenn sie denn gescheitert sind, gefeiert!; das müssen sie sein und das müssen sie bleiben. Aber man vergisst einerseits die Schwere der freien Entscheidung, die diese getroffen haben, andererseits aber auch, dass diese, wie sie sich entschieden haben, unfreiwillig selbst zu Diktatoren über die geworden sind, die sie eigentlich beschützen, gar retten wollten. Jenes Schuldigwerden, jene bitterböse Ironie dieses Prozesses soll und muss genauer herausgearbeitet werden, wenn man der tragischen Helden gedenkt und diese feiert, denn trotz der Notwendigkeit dieser Taten sind sie dennoch, obschon sie frei gewesen sind, unfrei in dem Moment, wie sie mit denselben Mitteln, unabsichtlich, die anderen verurteilen, die sie doch haben retten wollen.

Freiheit in einer Diktatur, das freie Entscheiden in einer Diktatur, das Widerstehen gegen eine Diktatur, ein elementares Recht von Menschen vor sich, der Gesellschaft und der Geschichte, Freiheit in einer Diktatur ist das Schuldigwerden gegenüber anderen. Derjenige, der frei ist vor sich, der frei entscheidet in Pflicht und Verantwortung, mutiert in einer Diktatur zu dem, den er zu überwinden beabsichtigt hat. Es scheint, als wisse eine Diktatur das: Freiheit in einer Diktatur ist Verurteilung aller, die unabsichtlich mit dem zu tun haben, der sich frei entschieden hat.

Und doch! Trotz des Schuldigwerdens: eine freie Entscheidung in einer Diktatur ist der notwendige Aufruf des Menschen an den Menschen! Denn der repressive Apparat verfolgt die Unbeteiligten, nicht den, der sich gegen den Terror entschieden hat, sein Leben und damit sein Dasein aufgebend!

Thomas Pußtnick

Ist Müller ein Held

Nachdenken über den Heldenbegriff

Heldentum sei, so Anselm Vogt, die Chance, das Leben, das man nicht gelebt hat, einem hehren Ziel zu opfern.

Es ist das scheinbar klassische Heldenbild: Ein Held ist derjenige, der aus einer inneren Not heraus, aus dem Fehlen von Leben und Leidenschaft, vielleicht aus dem Fehlen der freien Bestimmung über das eigene Dasein, dasjenige begeht, was andere in dem Moment Verzweiflung nennen, in der Nachschau aber dann eine heldenhafte Tat zu werden scheint. Heldentum aus der verzweifelten Tat eines Menschen heraus, aus der verzweifelten Situation eines Betroffenen heraus, Heldentum dann, wenn man Heldentaten nicht erwartet … In diesem Sinne hat Aya Yven einmal gesagt, dass ein Held nicht aus Mut oder Entschlossenheit handle, sondern einfach nur, weil er nichts zu verlieren habe.

Es scheint fast so, als sei der Held ein Suchender, der Held ein Verzweifelter, ein Niedergeschlagener wiewohl ein Verlorener. Es scheint fast so, als sei der Held ein geradezu vermenschlichtes Wesen: Überfordert, verwundbar – und unfähig, sich selbst helfen zu können. Ist ein Held dann ein Held, wenn er zugeben muss, Mensch zu sein?

Vorab: Wenn man das Heldentum in der Menschlichkeit sucht, wenn man zugeben kann, dass der Mensch dann Mensch ist, wenn er bemerkt, wie unzulänglich, wie hilflos, wie überfordert er ist, dann ist Müller ein Held. Aber wenn wir zugeben, dass Müller ein Held ist, ist dann der Held dann nicht ein zu weinerliches Wesen, eine Fratze dessen, was wir unter Heldentum verstehen? Ist Müller ein Held? Darf Müller ein Held sein? Die erste Frage sucht eine Antwort auf dem Feld der Literatur, die zweite Frage jedoch berührt ethische Gedanken, erfasst moralische Konstrukte. Folglich soll Müller erst auf dem Feld der literarischen Vorlage hinsichtlich seiner Heldenhaftigkeit überprüft werden, um dann auf dem Feld von Moral und Ethik zu prüfen, ob Müller als Held geeignet erscheint.

Um diese Fragen zu prüfen, muss man sich zu Beginn darüber klar werden, was man unter einem Helden versteht, hier vor allem mit Blick auf den klassischen Heldenbegriff.

Ein Held sei eine Person, die eine besondere, außeralltägliche Leistung begehe, so Johann Heinrich Zedler. Folglich muss ein Held ein besonderer Mensch sein; so sind in diesem Zusammenhang die aus dem Mythos bekannten Heroen zumeist Halbgötter, welche eine ansehnliche Gestalt sowie überragende Leibesstärke besitzen.

Was bedeutet aber nun jene Besonderheit? Mark Twain schrieb hierzu einmal, dass Helden Männer seien, die etwas tun, was wir zu unserem Bedauern nicht fertig bringen. Helden scheinen erst einmal Männer der Tat zu sein: Sie packen an, sie greifen zu, sie gehen das an, was die normalen Sterblichen entweder nicht anpacken wollen oder nicht anpacken können. Helden sind in diesem Sinne diejenigen, die nicht warten können, nicht ausharren wollen, es sind die, die vorantreiben, voranbringen, die, welche die Geschichte in ihrer Zeit greifen und sie unter sich bringen, auf dass sie auf ihr gehen, sie selbst gar voranbringen … Helden sind Macher der Geschichte, Halter der Zeit, Schaffer der Welt! In diesem Sinne sind Helden die, welche in uns ein Schamgefühl hervorrufen, so Twain, ein Gefühl des Bedauerns, ein Gefühl, dass uns anklagt, uns fragt, warum wir solches nicht getan haben, warum wir uns in den Schatten der Masse zurückgezogen haben anstatt aus derselben herauszutreten, warum wir einfach geschwiegen haben, nicht gesprochen haben, den Mut nicht aufgebracht haben … Geschwiegen haben. Helden sind die, die unabsichtlich in uns das Gefühl der Scham wecken, ein Gefühl, das uns unsere eigene Schwäche aufzeigt, eine Schwäche, die wir haben, weil wir nicht die Fähigkeit besitzen, Geschichte und Zeit zu gestalten, aus dem Schatten herauszutreten, nicht nur zu reden, sondern die Wahrheit zu sagen und zu bekennen, egal in welcher Situation. Helden sind in diesem Sinne unser schlechtes Gewissen!

Und doch ist ein Held nicht nur derjenige, der uns zeigt, wie klein wir doch sind: einen Helden definiert schon immer bedeutend mehr. Es muss über besondere Fähigkeiten verfügen: Zumeist hat er Begabungen, die ihn aus der Masse der einfachen Menschen hervorheben, Begabungen, die nicht übertragbar, nicht erlernbar sind, sondern die der Held einfach hat.

In der Soziologie beispielsweise hat ein Held Macht, eine Macht, die ihn aus der Gruppe der Menschen heraushebt, in der Theologie glaubt man daran, dass ein Held die Fähigkeit habe, mit Dämonen zu kämpfen und diese auch zu besiegen, psychologisch zeichne einen Helden aus, dass er das Böse entdeckt, das Schlechte erkennt und alsdann entlarvt und besiegt.

Ein Held erscheint in diesem Sinne als der, der kein normaler Mensch ist, der mehr ist als ein Mensch; in diesem Sinne geht man hier von einem Heldenbegriff aus, der mit dem, was eingangs angedeutet worden ist, nicht mehr viel zu tun zu haben scheint. So ist der Held nicht mehr nur Mensch, sondern mehr als Mensch, ist ein idealer Mensch, ein über den Menschen hinausragendes Ideal, ein zu erstrebendes Ziel der menschlichen Entwicklung. Helden sind dann nicht mehr die Verzweifelten, sondern diejenigen, die in Schicksal, Zeit und Geschichte dazu bestimmt worden sind, mehr zu sein als das, was Menschen darstellen; sie sind es, die die Menschen lenken, leiten und anführen, sie sind es, die besonders sind, weil sie besonders bleiben, herausstechen, hervorgehen … Aber sie sind es, die keine Entscheidung treffen müssen, sondern denen die Entscheidung bereits abgenommen ist, denn die Entscheidung, herauszutreten aus der Masse, hat nicht der Held getroffen, sondern sein ihn lenkendes und leitendes Schicksal.

Infolgedessen sind die Begabungen, die dieser Held hat, keine Begabungen, die er einfach erhalten hat und mit denen er leben soll, sondern seine Begabung sind Pflichten gegenüber denen, die diese besonderen Fähigkeiten nicht haben. Helden in diesem Sinne sind dazu verpflichtet, einen wie auch immer gearteten Dienst an der Gemeinschaft zu vollbringen, denn diese den Helden aus der Masse hervorholenden Begabungen sind es, die eine Verantwortung im Helden generieren, auf dass dieser nicht anders kann, als am Schwächeren zu handeln. Infolgedessen wecken die besonderen Fähigkeiten in einem Helden nicht nur dessen Verantwortungsgefühl, sondern sie unterweisen ihn scheinbar gleichzeitig darin, dass der Held nicht nur für die Schwächeren, sondern stets auch für das Gute zu kämpfen habe. An dieser Stelle noch einmal: Es ist keine freie Entscheidung des Helden, für die Gemeinschaft zu kämpfen, sondern diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die vor ihm bereits getroffen worden ist, nämlich dann, als man den Helden mit Begabungen ausgestattet hat, die ihn von den normalen Menschen unterscheiden.

Infolgedessen kann sich ein Held auch nicht in den normalen Situationen bewähren, sondern er muss sich gegenüber einem Bösen bewähren, dass einerseits nicht durch den normalen Menschen besiegt werden kann, andererseits die Heldenhaftigkeit des Helden unterstreicht und herausstellt. Es ist folglich ein Böses, dass über das normale Böse hinausgeht. Der Held also muss gegen das Böse an sich kämpfen, gegen das, was seine Fähigkeiten zur Gänze herausfordert, gegen das, was den Tod des Helden einschließen kann; hier urplötzlich ist der Held mit seinem Schicksal allein, ist das Schicksal gar so gestaltet, dass der Held in der Auseinandersetzung mit dem Bösen sterben kann, vielleicht sogar sterben muss … Es ist hier die Gleichstellung von Held und Opfer; es ist die Gleichsetzung des Sieges über das Böse bei gleichzeitigem Opfer des Helden für das Gute. Ein klassisches Bild: Der Held, wie er das Urböse ausgemacht und erkannt hat, weiß um seine Situation, weiß darum, dass er hierfür alle Begabungen und Fähigkeiten erhalten hat; der Held, in dem Moment scheinbar menschlich, fragt sich, ob er das Opfer, das möglich ist, eingehen kann und soll; der Held entschließt sich aufgrund seiner Schicksalhaftigkeit dazu, das Opfer einzugehen und stirbt zumeist schließlich dabei … Es ist das Bild, das notwendig sein muss: Der Held muss bei dieser Aufgabe sterben, damit sein Dienst an der Gesellschaft noch größer wird, damit die Erinnerung daran noch stärker bleibt.

Wenn wir das klassische Heldenbild zusammenfassen, dann stellen wir fest: Ein Held ist ein vom Schicksal Auserwählter, welcher für seine Aufgabe, das ihm entgegentretende Urböse zu besiegen, besondere Fähigkeiten erhalten hat; ein Held zweifelt an dieser Aufgabe, entschließt sich dann aber dennoch, diese seine Schicksalhaftigkeit anzunehmen; ein Held stirbt zumeist dabei.

Ein solches Heldenbild ist nachvollziehbar, schön und klassisch zugleich, aber es langweilt ungemein. Diese Helden sind keine Menschen, sondern es sind Ideale, leere Ideen, die in den Wettstreit mit anderen Ideen treten, sich durchsetzen, aber alsdann dabei scheitern – auf dass ihre Tat weit stärker, weit höher bewertet und erinnert wird. Solche Helden sind keine Menschen! Solche Helden sind märchenhafte Erinnerungsfetzen: Ja, sie leben noch unter uns, in den Märchen, den Geschichten, den Mythen, aber sie leben nur dort; ihr Lebensweg ist vorgezeichnet, ihr Leiden ein Alibi an der Handlung und ihr Tod eine notwendige Voraussetzung, dass sie noch erinnert werden … Sie leben nicht, sie sind keine Menschen; sie sind Helden, die heldenhaft sind, weil sie nichts von einem Menschen haben … Sie sind und bleiben Helden – und jede Tat, die diese Helden vollbringen, ist keine Tat aus innerer Verzweiflung heraus, sondern eine Tat aus der Schicksalhaftigkeit heraus. Diese jene Helden sind Totgeburten des Menschen: Sie können nicht leben, denn sie können nicht leiden; sie können nicht leben, denn sie können nicht scheitern!

Menschen, normale, sterbliche Menschen haben keine besonderen Fähigkeiten wie jene Helden, sind nicht mehr wert als die anderen Menschen auch, sind einfach Menschen aus Fleisch und Blut, aus Hoffnung und Verzweiflung, sind Menschen, die diese Aufgaben nicht übernehmen können: Ihnen fehlt die Schicksalhaftigkeit, ihnen fehlt die Gewissheit, dass das, was sie tun, gelingen wird; alles, was diese Menschen wissen können, ist, dass sie scheitern werden. Mensch zu sein, heißt doch, scheitern zu müssen! Mensch zu sein, heißt, dass man gewiss ist, dass man nicht gewinnen kann, dass man untergehen wird … Folglich ist die menschliche Form des Helden die Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit, die Einsicht in die eigene Unfähigkeit, zu wissen, dass man angesichts der Herausforderung scheitern muss, nicht weil man will, sondern weil man nicht anders kann. Man bleibt Mensch in dem Moment, in dem man das Schicksal herausfordert; und das Schicksal, wird es herausgefordert, wartet nicht auf den Menschen, sondern drückt ihn nieder, schlägt und verflucht ihn, tötet ihn.

Folglich wäre es doch normal, wenn der Mensch, darum wissend, nichts Heldenhaftes begeht, wenn er sich vielmehr darum bemüht, sein kleines überschaubares Leben zu leben und darin zu sterben. Aber wir Menschen wären nicht Menschen, wenn wir nicht so naiv, so dumm wären, jene Aufgaben, die unseren sicheren Tod bedeuten, dennoch zu vollbringen. Das macht uns Menschen doch aus: Wir Menschen sind dann Helden, wenn wir wissen, dass wir sterben werden, aber wenn wir es dennoch tun, darum ahnend, dass das, was wir tun, getan werden muss, nicht vor dem Schicksal oder der Geschichte, sondern vor uns selbst. Das macht den Menschen zum Menschen!

In diesem Sinne ist Müller kein Held. Ein menschlicher Held ist der, der weiß, dass er sterben wird, aber der jene schicksalhafte Aufgabe dennoch annimmt und zum Menschen wird, vor seinem Schicksal und der Geschichte.

Um zu verstehen, dass Müller in der literarischen Vorlage kein Held ist, muss man sich diese Figur in mehreren Situationen vorstellen, in denen von ihm Entscheidungen verlangt werden.

Die erste Situation, in welcher von ihm eine klare Entscheidung verlangt wird, ist die, in welcher Mieck ihn zum Verfassen des Briefs an die Partei zwingt. So bemüht sich Müller darum, dieser Situation zu entkommen, indem er darauf verweist, dass Albrecht ihn gefragt habe, er aber sich noch nicht hat entschließen können. Mieck aber lässt seinen Schwiegersohn nicht mehr aus dieser Entscheidung heraus; er zwingt ihn dazu, besagten Brief zu schreiben, in dem Müller um den Eintritt in die Partei ersucht. Es ist eine für Müller unerträgliche Lage: Sie wird allein dadurch gesteigert, dass Müller durch seinen Schwiegervater wie seine Frau in die Enge getrieben wird, er folglich nicht mehr entscheiden kann, sondern gleichsam zu einer Entscheidung gezwungen wird; gleichzeitig wird das Verfassen des Briefes für Müller allein dadurch schier unmöglich, weil sein Schwiegervater nicht nur übertreibt, sondern seinen Schwiegersohn mit dessen problematischer Biografie konfrontiert.

Wie hätte sich nun aber ein Mensch in dieser Lage verhalten? Wie hätte sich Müller verhalten können, verhalten müssen? Um ein menschlicher Held zu werden in dieser Situation, um ein Gescheiterter zu werden in diesem Zustand hätte Müller sich entweder gegen das Verfassen des Briefs entscheiden müssen – oder aber den Brief, wenn er ihn schon geschrieben hat, seinem Schwiegervater geben oder aber selbst zerreißen müssen. Nichts dergleichen hat Müller getan. Gleichsam einem Feigling steht er auf, geht zu seiner Frau und übergibt ihr den Brief und damit die Verantwortung über sich und über das weitere Schicksal der Familie. Es ist eine Flucht des Menschen Müller, eine Flucht in die Illusion der Liebe, der Zuneigung, der Abhängigkeit zu seiner Frau; sie solle entscheiden, was richtig ist, solle entscheiden, was mit Müller passiert; sie soll, nicht er … Das ist nicht heldenhaft, das ist nicht menschlich, das ist eine Form des Scheiterns, das unmenschlich ist und bleiben wird, denn der, der zu entscheiden hat, der, der verloren hat, der, der scheitern wird, zwingt auf diese Weise diejenigen mit hinein in sein Scheitern, die bis dato unabhängig sind, unschuldig sind und von außen betrachten, wie der zum Menschen gewordene Mensch, der gescheiterte Mensch, zunehmend sein eigenes Schicksal akzeptiert … Müller scheitert nicht: Er überantwortet sich an seine Frau und gibt ihr die Vollmacht, über sein Leben zu entscheiden, wohl wissend, dass sie nicht anders kann als sich so zu entscheiden, wie sie es alsdann getan hat. Das ist nicht nur feige, das ist unmenschlich und macht aus Müller mehr denn je einen Täter denn ein Opfer.

Eine zweite Situation ergibt sich dann, als Müller seinen Kindern durch eine Parabel erzählt, wie es ihm geht. Er steht mit Greta und Klara in der Nähe der Grenze und beschreibt ihnen seine innere Lage, seine Gefühle, seine Zwänge. Er beschreibt seine Menschlichkeit, sein nahendes Scheitern, all das, was ihn zu einem Gescheiterten machen kann, all das, was ihn zu einem menschlichen Helden werden lassen kann. Greta versteht ihren Vater und fragt ihn … Müller, wie er mit der Konsequenz der Parabel konfrontiert wird, weicht zurück und sagt Greta, dass er nicht gehen kann, nicht gehen möchte – nicht will. Das ist in der Situation Müllers sicherlich nachvollziehbar, aber auch hier wieder ein Zurückweichen vor dem Eingeständnis des eigenen Unvermögens. Müller kann nicht sagen, was er eigentlich schon längst fühlt, kann nicht zugestehen, dass das Leben in der Diktatur nicht seinen Vorstellungen von Leben entspricht, kann nicht annehmen, was über ihn schon längst geschrieben steht. Er wird scheitern, er wird verlieren, aber anstatt, dass er es sich zugesteht, anstatt, dass er sagt, er nimmt an, was unausweichlich erscheint, anstatt dieser Entscheidung bleibt alles in einer vagen Unordnung, bleibt alles in einer unkontrollierten Mitte, die Müller nicht zum Helden werden lassen kann.

Bitte verstehen Sie es nicht falsch: Müller ist bis hierhin ein Mensch, ein Mensch wie jeder andere. Er kann nicht entscheiden, will nicht entscheiden, da er erkennt, was passieren könnte, würde er sich entscheiden. Er bemüht sich darum, die schier unlösbare Aufgabe anzunehmen: Innerlich zu wissen, dass man nicht mehr hierher gehört, nach außen hin sich aber zu bemühen, allen gerecht zu werden. Dass er dabei aber niemandem gerecht werden kann, schon gar nicht sich selbst, dies erkennt er nicht.

Schließlich, im dritten Block, bemüht sich Müller darum, die Situation um das Verfassen des Briefes, die Situation um den Eintritt in die Partei dadurch zu entschärfen, dass er selbst einen Brief schreibt und diesen Albrecht geben möchte. Müller, darum bemüht, die ihn betreffenden Dinge aktiv zu handhaben, selbst die jeweiligen Entscheidungen anzustoßen, verfasst den Brief, nicht ahnend, dass das Verfassen jenes Briefs mittlerweile sinnlos geworden ist. Es erscheint vielmehr wie ein Alibi vor seiner Gattin, erscheint vielmehr wie ein Zwang, diejenigen Versäumnisse zu erledigen, die Müller nicht erledigen will, nicht erledigen kann. Zwar verfasst er den Brief, bringt ihn Albrecht, aber Müller ist und bleibt unfähig, die mittlerweile im Hintergrund laufenden Prozesse zu erkennen; folglich ist das, was Müller vollbringt, nicht mehr wie das schablonenhafte Scheitern eines durch die Mechanik der Situation getriebenen Menschen, das Bemühen, dem Alibi Rechnung zu tragen, das Bemühen, die Schuld und das eigene Schuldigfühlen zu umgehen. Müller wird Mensch und erkennt die Ausweglosigkeit der eigenen Situation.

Wie sollte es anders sein: Am Ende des dritten Blocks holt Müller die Tragik der Situation ein, am Ende des dritten Blocks erfährt er, dass seine Gattin mittlerweile in die Partei eingetreten ist, nicht weil man sie gezwungen hat, sondern weil sie gewollt hat; am Ende des dritten Blocks erkennt Müller, dass das Scheitern schon längst über ihn ausgesprochen worden ist, fast schicksalhaft, unmerklich, aber er erkennt auch, dass das Schicksal, welches ihn zum Scheitern hat verurteilt, ihm nicht die Fähigkeit gegeben hat, diesem Scheitern sinnvoll entgegengehen zu können. Weder hat er die Kraft, noch die Besonnenheit, geschweige denn die Intelligenz, sich diesem Prozess sinnvoll entgegenzustellen; Müller bleibt Müller, bleibt der einfache Fabrikarbeiter, der einfache DDR-Bürger, der, der sich mit dem Staat und seinem Regime nicht abfinden kann, aber sich gleichzeitig nicht gegen das Regime entscheiden kann … Müller ist Müller; Müller ist ein Antimensch, einer, der sich um Fluchten bemüht, aber dem keine Fluchtmöglichkeiten gegeben sind, einer, der sich um das Leben in der DDR bemüht, aber dem jeder Zugang zum Leben in der DDR fehlt … Müller ist ein Antimensch, nicht weil er nicht Mensch sein will, sondern weil er nicht einsehen will, dass er scheitern wird.

Es ist ein Zug vollkommener Menschlichkeit, wenn Menschen, gerade dann, wenn sie in solchen Regimen leben, irgendwann für sich erkennen, dass sie nicht anders können als zu scheitern; Menschen bestimmen in solchen Situationen nur noch darüber, wie sie scheitern, wie sie sterben werden, aber sterben werden sie … So oder so. Müller ist nun ein Mensch, dem diese vollkommene Menschlichkeit zu fehlen scheint: Er kann nicht, nicht weil er nicht will, sondern weil er nicht einsehen kann; er ist wie jeder andere Mensch auch, der in einen solchen Regime sein Leben zu organisieren bemüht ist. Er will leben, will glücklich werden, will leben und mit anderen leben … Müller will; folglich kann er nicht einsehen, dass er scheitern wird. Wie auch? Wer könnte von uns sich zugestehen, dass er scheitern wird? Sind wir doch ehrlich, wir würden doch ebenso uns darum bemühen, dem Scheitern auszuweichen. Das macht uns doch wieder, irgendwie?, zu Menschen, oder? Aber in solchen Regimen ist für solch einen Menschen kein Platz da; solche Menschen, um das Leben in der Diktatur bemüht, solche Menschen sind keine schlechten Menschen, sie sind Menschen wie du und ich, aber solche Menschen können nicht menschliche Helden werden, denn ihnen fehlt zu jener Heldenhaftigkeit das Akzeptieren des eigenen Scheiterns, das Akzeptieren, dass das Schicksal sie dazu berufen hat, aber ihnen keine Fähigkeiten des Durchhaltens und Überlebens angegeben hat. Solche Menschen werden scheitern, sie werden sterben und sterben, weil sie irgendwie wissen, dass ihr Tod keine besondere Bedeutung hat, aber dass ihr Tod ein Zeichen, ein Symbol gegen das ist, gegen das sie aufbegehrt haben.

Das Besondere an Müller ist nun: Müller wird scheitern, er ist bereits zu Beginn der Gescheiterte, aber er ist dabei kein heldenhafter Mensch. Nein! Müller muss erst annehmen, dass er scheitern wird, dass er nicht ausweichen, nicht anders entscheiden oder leben kann. Das Annehmen des Scheiterns ist das Annehmen eines Heldenbegriffs, den Müller nicht ausfüllen, nicht mit Leben füllen kann; Müller ist kein Held, denn hierzu fehlt ihm die Einsicht in die Unmöglichkeit des Seins, die Einsicht in das Unaufschiebbare: Seinen Tod, in welcher Form auch immer.

Fassen wir an dieser Stelle zusammen: In der literarischen Vorlage kann Müller nicht zum Helden werden, denn er nimmt nicht an, was das Schicksal längst vorherbestimmt hat.

An dieser Stelle angekommen, soll nun gefragt werden, ob Müller aus moralischer und ethischer Sicht ein Held sein kann. Diese Frage wird anders beurteilt werden müssen – und diese Frage wird zu einem anderen Ergebnis gelangen.

Verstehen wir unter dem Helden denjenigen, der nicht Held werden will, der einfach Held geworden ist, weil andere ihn zum Helden gemacht haben, der Held geworden ist, weil die Not ihn in eine derartige Verzweiflung gestürzt hat, dass der Mensch nicht anders hat handeln können, dann erkennt man, dass Müller sehr wohl ein Held sein kann, nämlich der menschlichste Held unter allen Helden.

Müller ist kein Held, den weder sieht er sich so, noch spricht er so von sich, noch ist auch nur ansatzweise erkennbar, dass er bereit ist, zum Helden zu werden. Müller ist der, der schon zu Beginn als ein innerlich vollkommen zerrissener Charakter vorgestellt wird; in seinem Bemühen, sich selbst zu verleugnen, seine eigenen Wünsche hintanzustellen und sich ganz auf das Leben seiner Familie zu konzentrieren, geht er sogar soweit, sich mit dem Regime zu arrangieren, politisch zu werden … Er will singen, marschieren und helfen, den Sozialismus aufzubauen, heißt es; er will sich selbst aufgeben, seine Biografie verurteilen, seinen Kontakt zu seiner geflohenen Mutter aufgeben, um in der DDR und in der SED zu leben und zu existieren … Er will sich eine Rolle aneignen, in die er nicht hineinpasst, nicht hineinpassen kann, aber er will! Solches ist nicht heldenhaft, sondern zutiefst verzweifelt, zutiefst verwirrt; Müller, gezwungen in einen permanenten inneren Entscheidungskampf, auf der Suche nach sich selbst und dem, was sinnvoll ist, nicht, was richtig ist, Müller auf der Suche nach der Rolle, die er spielen kann, weil er spielen muss, Müller auf der Suche, die innere Zerrissenheit zugunsten seiner Familie zu überwinden, zumindest so, dass er existieren, nicht leben kann … Müller ist kein Held, aber ein Zerrissener!

Müller macht aus sich keinen Helden, aber andere machen ihn zu einem Helden. Es ist zum einen der Zuschauer, der geschockt sein wird, wenn Müller in den Reihen des Publikums sterben wird, wenn er vor seinem Tod nicht nach Freiheit rufen wird, sondern einfach danach, seine Mutter wiederzusehen. Es ist des Weiteren Mieck, der aus seinem Schwiegersohn ungewollt einen Helden macht, denn indem er ihn an das MfS verrät, glaubend, Herr über einen Prozess zu bleiben, den er als einfacher IM nicht kontrollieren kann, setzt er eine Maschinerie in Gang, die nach ihren Opfern sucht; und indem Müller zum Opfer stilisiert wird, wird alles, was er verzweifelt anstellt, urplötzlich mit einer heldenhaften Aura in Verbindung gebracht werden. Und schließlich ist es seine Frau, die aus Müller unabsichtlich einen Helden macht, denn wie Müller nach dem Verhör zu ihr kommt und ihr die Pein des Verhörs schildert, kann sie ihn nicht annehmen, nicht trösten, sondern kann ihn nur verurteilen und unbeabsichtigt in den Tod schicken. Müller ist kein Held, aber er wird unabsichtlich zum Helden stilisiert, zu einem Helden, der zutiefst menschlich ist, passiv ist und bleibt, sich stets bemüht zeigt, Herr der Handlungen zu werden, Herr über das eigene Leben und die damit verbundenen Entscheidungen zu werden … Aber Müller scheitert, denn die Momente, in denen er glaubt, frei entscheiden zu können, diese Momente sind durch das Regime wie das Schicksal selbst schon längst entschieden worden.

Und schließlich: Ja, die Situation um Müller ist die Ausgestaltung einer Extremsituation, in welcher Not, Elend und Verzweiflung einen Menschen entwürdigen, einen Menschen entstellen … Müller ist gezwungen, seine Verzweiflung zu akzeptieren, er ist gezwungen, zu erkennen, dass das, was er lebt, kein Leben ist, folglich ist er gezwungen, irgendwann die Entscheidung zu treffen, die schon längst getroffen worden ist.

Auf der moralischen Ebene wird Müller zu einem Helden: Er wird der menschlichste Held der Helden, der gescheiterte Held. Müller ist kein Antiheld, denn er hat die Möglichkeiten, anders zu entscheiden: Müller ist ein Suchender, ein Niedergeschlagener, ein Verlorener; Müller ist der, der sucht und nicht finden wird, der der niedergeschlagen ist und dem niemand aufhelfen wird, der, der verloren ist und verloren bleibt; Müller ist ein Zerrissener, der zum Menschen wird, und als er zum Menschen geworden ist, ist er bereits zum Tode verurteilt.

Müller lebt eigentlich dann, als er zu seiner Mutter möchte; er lebt, als ihn das Regime und das Schicksal erschießen.

Das macht Müller ungewollt zu einem existentiellen Präzedenzfall, zu einem psychischen Wrack, welches alsdann Mensch wird, wie es erkennt, dass es die innere Zerrissenheit nicht überwinden, nur sterben kann.

Müller ist uns nicht sympathisch; Müller macht uns vielmehr Angst, vor allem dann, wenn wir daran denken, wie wir wären, würden wir in solch einem Regime auf der Suche nach uns selbst sein.

Miriam Vant Schering

Mieck und die Frage nach dem Bösen

Das Böse wird gemeinhin verstanden als das Gegenbild zum Guten: Es sei das moralisch Falsche, das Übel, die Erbsünde, schlicht – in einem dualistisch geprägten System – das Antithetische zu dem, was man als sittlich, vollkommen und wertvoll bezeichnet.

Entweder man ist gut oder man ist böse, oder? Kann man den Menschen in dieser so komplizierten Welt so einfach zuordnen, in Gruppen einteilen, ein Urteil über sein moralisch gutes oder moralisch verkommenes Leben treffen? Betrachtet man die Figur des Mieck einzig und allein aus der Perspektive einer mechanischen Einteilung von Menschen und deren Charakterzug, dann ist Mieck in dieser Theaterwelt die Verkörperung des Bösen: Er überwacht seine Familie, verrät seinen Schwiegersohn an das MfS – ist schließlich für das Hochfahren des MfS-Apparates verantwortlich. Versteht man diese Welt so einfach, so überdeutlich, dann wäre dieser Text hier abgeschlossen: Mieck ist das Böse – und fertig …

Es erscheint mir voreilig, Mieck einzig als bösen Menschen zu deuten: Ist nicht er es, der zu seiner Tochter sagt, dass er sie schützen wolle, ist nicht er es, der vor der Verhaftung seiner Tochter Martha energisch zuspricht, wie sie sich zu verhalten hat – und ist nicht er es, der am Ende jener Szene zusammenbricht, wohl wissend, was nun geschehen kann, was geschehen wird? Nietzsche hat einmal gesagt, dass dasjenige, was aus Liebe getan werde, immer jenseits von Gut und Böse geschehe. Etwas, was aus Liebe und Zuneigung vollbracht wird, kann weder böse noch gut sein; Mieck, der aus Liebe zu seiner Tochter seinen Schwiegersohn ausliefert, kann nicht böse sein? Ist diese Sichtweise so einfach?

Auch hier, so scheint es mir, liegen die Dinge zu einfach: Mieck ist beides; und indem er beides ist, ist er noch schlimmer, denn er erfindet einen Begriff des Bösen, der sich im Mantel des Guten unter die Menschen schleicht und die Menschheit, verstanden als Gruppe, zerstört. Folglich möchte ich im Essay über Mieck darlegen, welchen Begriff des Guten Genosse Mieck lebt, warum er dennoch ein böser Mensch bleibt, wie er Gutes und Böses miteinander vermengt und vermischt, um alsdann einen neuen Begriff des Bösen zu erschaffen; schließlich möchte ich am Ende die Frage aufwerfen, welche Gründe dafür verantwortlich sind, dass Mieck der Schöpfer eines neuen Bösen ist, möchte am Ende die Frage in den Raum stellen, ob jenes Böse nicht ein Böses in uns allen zu sein scheint.

Der Begriff des Guten

Mieck wird im Laufe des Stücks an mehreren Stellen indirekt charakterisiert: Von Interesse sind hier die Charakterisierungen durch Martha und Franz Müller, jene beiden Protagonisten, die so unterschiedliche Perspektiven auf Mieck haben.

In den Augen von Martha Müller ist Mieck nicht nur ihr Vater, sondern der unverstandene Held aus Kindertagen: Für sie stellt Mieck denjenigen dar, der dem Bösen in Gestalt des NS-Regimes widerstanden hat; er habe gegen die „braunen Schergen“ gekämpft, sei dafür sogar verhaftet und eingesperrt worden, gibt sie bewundernd an. Es ist eine Bewunderung, die aus dem Munde eines Kindes gesprochen und gedacht wird: Martha Müller scheint in diesem Moment nicht als Erwachsene zu sprechen, sondern vielmehr erscheint sie als die, die erinnert – zurück in eine Zeit ohne Raum, in einen Raum ohne Zeit. Das Bild, welches Martha Müller hier entwirft, ist das Bild eines stereotypischen Helden, das Bild eines einfachen, nicht widersprüchlichen Typen in seinem Kampf gegen das NS-Regime: Er, Mieck, glaubt an die guten Werte des Sozialismus und des Kommunismus, glaubt daran, dass der natürliche Feind des Sozialisten der Nationalsozialismus ist, und fühlt sich alsdann verpflichtet, gegen diesen Feind vorzugehen; er, Mieck, ist sogar bereit, für dieses Aufbegehren gegen den natürlichen Feind seiner Ideale und Werte sein Leben zu riskieren.

Es ist das Bild eines Kindes, ist die Illusion in der Erinnerung an eine Zeit zurück, die keine Helden gekannt hat: Folglich wird das, was unpassend ist in dieser Erinnerung, nicht erinnert: Es wird vielmehr angedeutet und verdrängt, wird der Einfachheit halber nicht weiter erforscht und bleibt im Verborgenen des Unbewussten der erwachsenen Frau zurück. Martha Müller ist in dem Moment, in dem sie sich an ihren Vater erinnert, ganz Kind, ist in dem Augenblick, in dem sie sich mit ihrer Geschichte und der Geschichte ihres Vaters konfrontiert sieht, neuerlich ganz Kind.

Folglich ist das Bild, das Martha Müller entwirft, ein problematisches Bild über ihren Vater, denn es ist ein einseitiges Erinnern, ein einseitiges Entwerfen: Es ist ein Lügen vor sich selbst; Martha Müller kann sich nicht eingestehen, dass sie in ihrem Vater nicht ihren Vater gesehen hat, sondern vielmehr einen durchaus egoistischen Menschen, denn Mieck folgt seinen Werten, völlig unabhängig davon, was dieses Befolgen für seine unschuldige Familie bedeuten kann. Mieck ist in dem Moment nicht nur der Held, sondern der rigorose Herausforderer eines Systems, das ungern herausgefordert werden will. Als Martha ihren Vater auf seinen Egoismus anspricht, brechen ihre Erinnerungen immer wieder ab: Er könne nicht, so erinnert sie sich; keine Begründung, keine Benennung von Ursachen, Notwendigkeiten oder ähnlichen Ausflüchten. Lediglich: Er könne nicht … Und dann brechen ihre Gedanken ab.

Martha Müller entwirft das Bild eines guten Menschen, eines Überzeugungstäteres: Mieck erscheint in diesen Erinnerungen als ein heldenhafter Mensch, als der, der sich gegen das Regime bewährt hat; jede Kritik an diesem Bewähren wird nicht geduldet, darf noch nicht einmal gedacht werden; Martha denkt nicht daran, ihre eigene Erinnerung zu hinterfragen, bricht in diesem Erinnerungsprozess an den entscheidenden Stellen lieber ab. Insofern ist Mieck in diesen Erinnerungen ein Held, einer, der bereit ist, sich zu opfern, einer, der bereit ist, für seine Ideale zu kämpfen und zu leiden; Mieck ist kein Lügner, ist keiner, der nur über Werte und Lebensformen und –entwürfe redet, sondern Mieck ist von einem tiefen Glauben an diese Werte erfasst, dass er nicht anders kann, als diese Werte nicht nur zu verteidigen, sondern ebenso zu leben, gar so sehr danach zu leben, dass er bereit ist, sein Leben für diese Werte zu opfern. Folglich ist Mieck in den Augen seiner Tochter ein Held, ist Mieck ein über die Menschen hinausragendes Beispiel für richtiges, für tugendhaftes Verhalten.

Was Martha Müller nicht sieht, nicht sehen will, ist der daraus resultierende Rigorismus. Sie sieht zwar, dass Mieck bereit ist, sich zu opfern; sie sieht aber nicht, dass er ebenso bereit ist, seine Familie zu opfern. Sie sieht, dass er seine Werte lebt und verteidigt; sie sieht aber nicht, dass die Möglichkeit besteht, dass Mieck dann, wenn er in Positionen gelangt, in denen er die Werte durchsetzen kann, er ebenso handeln kann und wird wie die, die ihn zuvor als natürlicher Feind der Ordnung verfolgt haben. Es bleibt ein schräges, ein einseitiges Bild von Mieck.

In ähnlicher Weise, aber weit realistischer, ist der Entwurf von Franz Müller. Im dritten Block konfrontiert der Schwiegersohn den Schwiegervater mit seinem Leben; es ist das „Zeugnis eines gläubigen Sozialisten“. Mieck, auf seine Tochter wartend, seinen Schwiegersohn hassend, wird mit der eigenen Geschichte konfrontiert – und damit, dass das, wofür er steht, nicht eintreten kann und wird, schlimmer noch, dass das, wofür er steht, demjenigen Regime ähnelt, dass Mieck überwunden glaubt.

Er habe Marx und Engels gelesen, so Müller, habe in Weimar gekämpft, habe im Nationalsozialismus gelitten. Es ist eine Bilderbuchkarriere, eine Karriere eines stereotypisch handelnden Menschen: Mieck, der Überzeugte, leidet dann, wenn er leiden muss, kämpft denn, wenn er kämpfen muss, siegt dann, wenn er siegen muss: Müller stellt geschockt fest, dass er sogar bereit ist, diejenigen zu verraten, die ihm vertrauen würden.

Das Gute, das Mieck lebt, seine Ideale von Gesellschaft und Welt, all das ist so lange gut, so lange mit diesem Guten ein widerständiges Verhalten begründet wird gegen ein bestehendes Unrecht, gegen ein unmenschliches System. Mieck ist als dieser Überzeugungstäter solange gut, solange er gegen das NS-Regime kämpfen kann. In dem Augenblick, in dem er die Möglichkeit erhält, sein Gutes gemeinsam mit den anderen ihm gleichgesinnten Gutmenschen zu verwirklichen, in dem Moment wird das ehemals Gute fragwürdig: Denn urplötzlich dann mutieren die ehemals guten Werte zu Werten, die Böses generieren. Mieck sagt hierzu nur:

„Es ist kein Unrecht! – Es ist das Recht der Partei an der Geschichte, unser Recht, diese Welt zu verändern …“

Gerade in der Konfrontation mit Müller gesteht Mieck unabsichtlich das grundsätzliche Problem seines Begriffs vom Guten: Es sind Werte, die durchaus erstrebenswert sind, aber in Mieck werden diese grundsätzlich menschlichen Bedürfnisse nach sozialer Gerechtigkeit, nach Recht, nach Freiheit und Leben zu absoluten Werten umgewandelt, werden die einfachen im Miteinander ausgehandelten Werte zu absoluten Vereinseitigungen von Welt, so dass infolgedessen all die, die nicht den absoluten Vorstellungen entsprechen, fortan verfolgt werden können, da diese in den Überlegungen Miecks nicht gut sein können. Es bleibt ein logischer Absolutismus jener Werte, wie Mieck sie kennt und lebt, aber jener logische Absolutheitsanspruch des Guten führt dazu, dass das Gute urplötzlich seine Maske abnimmt und zum Bösen mutiert, mutieren muss.

Halten wir an dieser Stelle fest: Mieck lebt nach Werten, die durchaus nachvollziehbar sind; aber diese Werte werden in den Anschauungen von Mieck zu absoluten Werten verwandelt, werden als solche zu absoluten Gesetzen, so dass die, die sich nicht an diese Werte halten können und wollen, folglich durch das ehemals Gute verfolgt werden können. Es ist das Besondere daran: Sobald die Werte absolut gesetzt werden, sobald Menschen mit rigorosen Vorstellungen an die jeweiligen Positionen gelangen, sodann werden ehemals gute Ansichten gut bleiben, aber Schlechtes generieren.

Der neue böse Mensch

Die Figur des Mieck ist die Darstellung eines neuen bösen Menschen.

Die klassischen Bösewichte vollbringen ihr Werk in einem antithetischen Verhalten zum Helden: All das, was der Held Gutes vollbringen will, wird durch die Bösen nachhaltig gestört; es wird durch den Helden herausgefordert, so dass sich der Held in seinem Guten bewähren und beweisen muss.

Den klassischen Helden in diesem Stück gibt es nicht: es ist eine Leerstelle des Stücks! Niemand kann in diesem Stück die Rolle des Helden mimen; es ist die Feststellung des Fehlens des Helden, die Feststellung, dass kein Held da sein kann, da weder die Zeit noch der Raum, geschweige denn die Geschichte einen Helden erschaffen, einen Helden gewünscht haben.

Jetzt wird man sicherlich einwenden, dass Müller doch heldenhaft handle, er ein Held sei … Müller ist kein Held (siehe hierzu den Beitrag von Thomas Pußtnick)! Müller ist schon gar nicht der, gegen den Mieck ankämpft, gegen den Mieck arbeitet. Müller ist auf der Suche nach seinem Heldentum, indem er auf der Suche nach sich selbst ist.

Die klassischen Helden sind nicht unbedingt auf der Suche nach sich selbst, sondern vielmehr auf der Suche nach der Aufgabe; damit beantworten die klassischen Helden schlicht die Frage des Schicksals an sie, erkennen in der Suche nach den Aufgaben ihre eigene Identität und bemerken schließlich am Ende jeder Aufgabe, dass sie mehr sind als das, was sie darstellen, dass sie mehr darstellen als das, worüber sie triumphiert haben.

Müller sucht auch, aber vor allem sucht er nach sich selbst in einer Situation, in der er bemerkt, dass er völlig zerrüttet ist, zerrissen, gar verloren ist; Müller sucht sich und dieses Suchen ist ein bemühtes Flicken darum, die ihm unmöglich gewordene Situation seines Daseins, die innerliche Spaltung seines ICHS zu überwinden. Folglich kann Müller nicht den Gegenpart zu Mieck darstellen: Müller ist schlicht mit sich beschäftigt.

Schaut man aber tiefer hinein in die literarische Vorlage, dann bemerkt man, dass Mieck und Müller weit mehr verbindet als beiden lieb zu sein scheint. Und gerade Martha Müller fällt genau dieses auf: Müller ist scheinbar Mieck selbst. In dem Moment, in dem Müller den von Mieck diktierten Brief schreibt, in dem Moment, in dem Müller sich schmerzlich eingestehen muss, dass er den Brief nicht abgeben kann, in dem Moment, als er bemerkt, dass er seine Werte, seine Vorstellungen von Leben höher stellt als das Dasein seiner Familie in jener Diktatur, in dem Moment, in dem er das Leben seiner Familie riskiert, weil er egoistisch den Brief nicht abgeben kann, in dem Moment nun wird Miecks Verhalten gedoppelt, förmlich gespiegelt – und keiner der beiden Protagonisten versteht es. Nur Martha Müller; diese aber ist nicht fähig, sich dies einzugestehen … Folglich ist Müller scheinbar Mieck, ist Müller der, der seine Ideale nimmt und lebt – und infolgedessen gegen das Überleben seiner eigenen Familie auszuspielen scheint. Der Unterschied zwischen beiden aber ist, dass Müller das Rigorose fehlt, welches Mieck auszeichnet, dass Müller das Absolute fehlt, welches Mieck durchsetzt; Müller ist einfach nur ein Abklatsch des Depressiven, ein hingeworfenes Elend des naiven Suchens nach dem Guten, dem Wahren, dem Richtigen. Müller ist die Passivität der Geschichte, folglich das erste Opfer derer, die dann nach Opern suchen, wenn sie an die Macht gekommen sind und den nach Blut rufenden Mob zu lenken versuchen.

Wer ist nun aber der Gegner von Mieck? Schnell würde man nun urteilen, dass Mieck keinen Gegenspieler habe … Mieck hat einen Gegenspieler: Miecks Gegner ist Mieck selbst. Der treue und überzeugte Sozialist ist insofern sein eigener Gegner, als dass er sich selbst bekämpft, wie er bemerkt, dass er die Zeit überwinden müsse; in dem Moment, in dem Mieck die Möglichkeiten hat, die Geschichte zu lenken, die Welt zu erschaffen, in dem Moment ist Mieck die schreckliche Fratze des Schicksals, die schreckliche Geburt des Untergangs der Welt, denn Mieck und die, die in seiner Gesinnungsgemeinschaft verfolgen, verhören und morden, jene Gesinnungsterroristen sind alsdann die, die gegen die Unschuld des Menschen vorgehen – nur aufgrund von Verdacht, von Idee und Wahn.

Es ist ein komischer Gedanke, aber verständlich, betrachtet man sich einerseits die Geschichte, andererseits die literarische Vorlage. Die Welt für Mieck ist solange in Ordnung, solange er verfolgt wird; Mick ist in diesen Momenten ein Opfer der Diktatur, ein Verfolgter aufgrund seiner Ideen und seiner Anhängerschaft. Dass diejenigen, die Mieck verfolgen, durchaus ähnliche Ziele verfolgen, dass diejenigen, welche die Sozialisten verfolgen, fast schon identische Ziele haben, verleugnet das Opfer Mieck ganz und gar. Sobald nun aber das Opfer Mieck die Möglichkeit erhält, eine Gesellschaft zu schaffen, die den Menschen leugnet, eine Gesellschaft zu schaffen, die über den Menschen entscheidet, den Menschen austilgten will, weil das Menschliche unpassend erscheint, sobald nun aber dieses Opfer die Hebel der Macht erhält und alsdann die Welt umbauen kann, sobald dies geschieht, wird aus dem Opfer ein Täter, wird aus dem Opfer eine Wiederholung dessen, was man überwunden hat. Mieck ist nicht besser wie die, die ihn verfolgt haben; Mieck ist genauso grausam, genauso idealistisch, genauso absolut. Folglich ist es die Wiederholung der Geschichte, dass Menschen mit dem Anspruch auf die Durchsetzung absoluter Wahrheiten mit sich selbst in Konflikt geraten müssen, denn das, was sie durchzusetzen versuchen, das Wahnhafte, das Krankhafte, dasjenige ist nicht neu, sondern idealistisch schon immer gedacht, gefährlich nur dann, wenn es krankhafte Menschen gegeben hat, die sich daran versucht haben, Ideen und Luftschlösser in die Realität zu überführen.

Ja, Mieck ist Opfer und Täter zugleich! Er ist eigentlich kein neuer böser Mensch, sondern ein altbekannter Mensch der Geschichte: Er ist es, der die Gerechtigkeit, die Wahrheit, den Willen gegen den Menschen verkehrt und infolgedessen den Menschen verfolgt und vernichtet; er erlöst ihn nicht, den Menschen, sondern vielmehr versklavt er denselben, er befreit ihn nicht, sondern unterjocht ihn; derartig denkende Menschen sind Menschen, die das Grausame kennen und lieben, es nach außen hin verabscheuen, nach innen aber sich daran ergötzen.

Ja, Mieck ist Opfer und Täter zugleich! Er verfolgt seine krankhaften Geister, wie er die anderen verfolgt und zu vernichten sucht.

Das Neuartige daran ist möglicherweise die Idee, dass Mieck wie viele andere glauben, dass die Verfolgung und Vernichtung notwendig sei, richtig sei, nicht zu verhindern sei, um den Menschen zu erlösen. Das, was diese nicht sehen können, ist, dass jede Verfolgung und jede Vernichtung im Glauben an Erlösung nur zum grausamen Untergang derer führen wird, die geglaubt haben, sie könnten erlösen, was unerlöst bleiben muss. Der Mensch ist gerade deshalb Mensch, weil er nicht erlöst werden kann! Oder?

Das Vermengen von Gut und Böse – das neue Böse?

Zum Abschluss dieser kleinen essayistischen Untersuchung soll es um die Frage gehen, inwieweit Mieck das Gute und das Böse vermengt und inwieweit er dadurch das neue Böse schafft.

Miecks Vorstellungen von Welt und Gesellschaft sind nicht von Natur aus schlecht. Wer denkt nicht über Fragen der Gerechtigkeit nach? Wer denkt nicht darüber nach, wie man das Leben organisieren muss, damit alle sinnvoll und zufrieden darin leben können. Wer denkt nicht darüber nach, wie man die Menschen miteinander zusammenbringen kann, damit alle gleichermaßen zufrieden und glücklich sind?

Es sind Miecks Vorstellungen von Welt, von Gesellschaft und von Leben; es sind Vorstellungen, die wir eigentlich alle haben und die wir uns sicherlich alle in irgendeiner Form stellen. Das ist nicht das, was aus Mieck einen schlechten Menschen macht; es ist nicht das, was dazu führt, dass Mieck das Gute mit dem Bösen vermengt. Böse, wenn man so möchte, werden jene Vorstellungen erst dann, wenn man diese vom Menschen selbst ablöst, wenn man Ideen denkt, ohne den Menschen und dessen Natur im Hinterkopf zu behalten. Böse werden diese Ideen dann, wenn sie losgelöst gedacht werden, wenn sie Geschichten erzählen, Bilder generieren und alsdann diese Geschichten und Bilder bewirken, dass Menschen gegen Menschen vorgehen, hoffend, dass man diese losgelösten Ideale vertrete, umsetze, durchsetze …

Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ein Prozess, der religiösen Charakter zu haben scheint: So werden Ideen ausgetauscht, man redet miteinander und spricht darüber; man organisiert Leben, man definiert Gemeinschaft, man spricht über die Rollen, die man hat und die man lebt; solange diese Debatte über Ideen in der Gemeinschaft bleibt, sind die Ideen, die man austauscht gesund, sind diese Ideen, die man debattiert, sinnvoll, gewinnbringend, ja!, sie führen weiter. Geschieht nun aber in diesem Austausch eine Loslösung der Ideen vom Menschen selbst, werden die Ideen von den diese kommunizierenden Trägern herausgelöst, werden diese über die Menschen gestellt und werden diesen Ideen fortan schließlich sakrale Weihen verliehen, dann entsteht etwas, dass nicht mehr normal ist, dass krankhaft erscheinen muss – gerade dann, wenn die Idee selbst urplötzlich einen derart heiligen Wert erhält, dass jedwede Debatte darüber gleichgestellt wird mit einem frevel-, gar sündhaftem Verhalten. Jene nun menschenlosen Ideen, jene trägerlosen Worthülsen suchen nun nur nach denjenigen Dienern, die sich den Worten unterwerfen, die sich dem Dienst untergeben und folglich in den Worten handeln, gleichsam all die verfolgen, die frevelhaft erscheinen. In dem Moment, in dem jene Ideen religiösen Charakter annehmen, in dem Moment, in dem jener religiöse Charakter nach Dienern sucht, die diesen Charakter unter die Menschen bringen, in dem Moment wird das einstmals Gute, das mit dem Menschen verbundene Ideal ein den Menschen verfolgendes Böses, ein Antiideal, das durch den vermenschlichten Diener selbst blutig durch die Reihen der Menschen gehen wird. Dann ist das Gute böse, ist das Schöne hässlich; dann wird die Welt vermengt und vermischt und der Mensch verliert sich selbst.

Mieck ist einer der Diener: Er erkennt nicht die Art, wie man die Ideen vertreten und vermitteln muss; er geht gänzlich in seiner Rolle als Diener der Ideen, verliert sich gänzlich in seiner Rolle als blutiger Helfer jener Worthülsen. Mieck verkörpert jenes Gute, das böse geworden ist, jenes Schöne, das hässlich ist.

Das Neuartige ist der Moment, in dem jene Diener bemerken, dass das ehemals Gute in der Gestalt des Bösen den Verrat kennt und ihn ausführt. Was geschieht dann, wenn die, die sich dem Guten verschrieben haben, wenn die, die im Namen des Guten Böses tun, wenn die nun durch das besagte Gute selbst verfolgt und vernichtet werden; was geschieht, wenn innerhalb der Umkehrung der Geschichte die Biographie umgekehrt wird, wenn die, die daran glauben, in ihrem Glauben nicht erlöst, sondern in diesem verurteilt werden? Was geschieht, wenn Mieck einsehen muss, dass sein Verfolgen und Vernichten irgendwann ihn selbst treffen und richten muss?

In diesem Zusammenhang hat Pohl die Figur Mieck folgendermaßen eingeschätzt:

„Gerade in seiner letzten Szene, als er Martha Müller Anweisungen gibt, gerade da, als er verzweifelt gegen das sich aufbauende Repressionssystem zu arbeiten versucht, gerade dann frage ich mich, ob er menschlich geworden ist, frage mich, ob ihm dann einfällt, dass er selbst gelitten hat, dass er selbst verfolgt, verhört, gefoltert und geschlagen worden ist, frage mich, ob er auf seine kümmerliche menschliche Existenz zurückkatapultiert worden ist …“

Das neuartige Böse ist der Verrat des gutgemeinten Bösen an seinen Dienern. Es klingt durchaus komisch: Aber dann, wenn die Diener zu Menschen werden, wenn sie merken, was sie getan haben, wenn sie diesen Prozessen selbst ausgeliefert sind, gerade dann erkennen sie schmerzhaft und zu spät, dass das, was sie unterstützt und losgelöst haben, dass das nicht durch sie gelenkt und geleitet worden ist, sondern dass sie durch es geführt und angeleitet worden sind. Es ist eine neuerliche Form der Befreiung, eine neuerliche Form der Loslösung des guten Bösen von seinen Trägern: Die Diener werden verfolgt und das Gute in Gestalt des Bösen sucht sich neue Menschen, einfachere Menschen, Menschen, welche die Geburt des guten Bösen vergessen haben, verdrängt haben … Jene Menschen sind dann keine Menschen mehr, sind keine Diener mehr, sind austauschbare Träger, je nach Gusto derer, die das gute Böse verkörpern.

Mieck muss feststellen, dass die Geschichte ihn opfern wird. Und verbittert muss er sehen, dass Figuren wie Albrecht, austauschbar, scheinbar gedanken- und willenlos, die Sklaven des guten Bösen sind, in welcher Form auch immer.

Abschließend ist festzustellen: Mieck ist ein böser Mensch, bleibt es; gleichwohl aber, so scheint es, erzeugt Mieck eine Tragik, die man aushalten muss und über die man reden muss. Es ist ein böser Mensch, aber leider auch ein Mensch, der durch die Mechanik des Systems am Ende von diesem erfasst und vernichtet werden wird. Pohl stellt hierzu fest, dass es „eine Ironie der Geschichte“ sei, dass Mieck die Wirklichkeit dieses Regimes schmerzhaft durch das MfS erkennen wird, folglich durch die, die im Kern so sind wie er …

Muss man Mitgefühl mit Mieck empfinden? Er bleibt ein Unmensch, auch wenn er im Zuge des Stücks ungewollt „einen Zug von Menschlichkeit“ (Pohl) zeigt. Er bleibt ein Unmensch!

Peter-Karl Scheibelhaupt

Martha Müller und die Zerrissenheit des Menschen

„Wir haben uns eingerichtet, aber wir haben nicht daran geglaubt …“, stellt Franz Müller fest, als er einerseits erfährt, dass seine Frau in die Partei eingetreten ist, andererseits resigniert konstatiert, dass sie an den Sozialismus zu glauben anfängt. Ihre Antwort darauf ist ein vielversprechender Einblick in ihre Seelenlage:

„Ich glaube daran, weil ich habe lernen müssen, dich zu verneinen, Franz Müller!“

Der Glaube an eine Diktatur, entsprungen aus der Verleugnung des Zwischenmenschlichen, entworfen in der rationalen Negation dessen, was den Menschen zum Menschen zu machen scheint. Martha Müller glaubt an den Sozialismus, weil sie die Beziehung und die damit verbundene Liebe zu Franz Müller verneint: Es geht dabei nicht nur um eine Ablehnung des Partners oder gar um eine Trennung von ihm, es geht um die Absolutsetzung der Verneinung der Beziehung zum einst in Liebe gewählten Ehegatten.

Kann ein Mensch eine Beziehung absolut verneinen – und dann noch Mensch bleiben? Folglich: Wer ist Martha Müller, dass sie solch harte Worte Franz entgegen schleudert?

Jener Essay will zeigen, dass die Figur der Martha Müller keinen normalen Menschen darstellt, sondern vielmehr die höchste Form der inneren Zerrissenheit des Menschen auf die Bühne bringt. Um dies zu beweisen, muss man von der Situierung eines „normalen“ Menschen ausgehen, um dann die Figur der Martha Müller langsam schemenhaft zu erahnen.

Folglich zuerst: Was macht den Menschen zum Menschen? Der Mensch ist weit mehr als das Tier: Er ist Herr über seine Triebe und Leidenschaft, ist Herr über sein Dasein und seine Existenz; der Mensch kann nicht nur schlafen, essen und schlafen, sondern er kann sich über die Monotonie der reinen Biologie erheben, kann dasjenige, worin er lebt, nicht nur leben, sondern es aktiv ausleben, gar produktiv gestalten. Dabei besitzt der Mensch die Fähigkeit, die Dinge seines Umfeldes nicht nur zu sehen, zu riechen und zu schmecken, sondern er kann dieses Umfeld auch durchschauen, kann es durchdenken, es mit Worten erfassen und in Worten weitergeben. Folglich erscheint der Mensch als derjenige, der in einer Umwelt diese Umwelt nicht nur lebt, von dieser Umwelt nicht nur gelebt wird, sondern er belebt dieses ihn lebende Umfeld, er schafft in diesem Umfeld, er bemüht sich darum, dieses Umfeld zu verstehen. Insofern ist der Mensch nicht mehr nur derjenige, der von seinen tierischen Instinkten gelenkt und geleitet wird, sondern er ist auch der, der über seine Instinkte existiert: Der Mensch ist Mensch, weil er leben kann und beleben kann, weil er bewegt werden kann und selbst bewegt, weil er einfach ist und Existenz geben kann.

Darüber hinaus ist der Mensch derjenige, der sich im Prozess des durch die Umwelt Gelebtwerdens und des Selbst-Lebens in der Umwelt eine Identität geben kann: Es ist das scheinbar urtümliche der Kreatur: Sobald es nicht mehr nur instinkthaft durch die Welt geht, sobald es nicht nur über die Instinkt Herr wird, sobald die Kreatur mehr ist als das, was sie darstellt, was sie fühlt und was sie denkt, sobald diese mehr ist als das, was über das Denken und Fühlen reflektieren kann, sobald dies geschehen ist, schafft die Kreatur sich das Menschliche, das jedem einzelnen Menschen eigentümliche. Der Mensch schafft sich eine Identität in dem Moment, in dem er lebt, das Leben fühlt und denkt, das gefühlte Leben und das gedachte Leben reflektiert und schließlich in diesem Prozess Bewusstsein ausbildet, sich selbst sieht, sich erkennt und in diesem Erkennen bemerkt, dass es einmalig ist – das er anders ist, sich unterscheidet, unterscheiden muss.

Hier nun stellt sich die Frage, was diese Einmaligkeit bedeutet. Jene Einmaligkeit erzeugt zum einen den Namen des Menschen; der Mensch wird Person mit Identität, mit Geschichte, mit Bewusstsein, mit Hoffnungen und Wünschen. Der Mensch ist in diesem Moment nicht mehr nur das Leben an sich, nicht mehr nur das Fühlen und das Denken, gar das Reflektieren über das Leben, nein!, der Mensch ist jetzt mehr denn je ein von Hoffnungen und Ängsten, von Sorgen und Wünschen angetriebenes Wesen auf der Suche nach sich selbst. Es ist ein Erkennen des Menschen im Menschen, ein Erkennen, dass der Mensch sich zum einen zu jenen anderen Menschen notwendig unterscheidet, zum anderen aber auch zu seinen eigenen Wünschen, Hoffnungen, Idealen. Der Mensch bemerkt, dass er nicht mehr nur existiert, er bemerkt, dass er lebt und dass er sich urplötzlich fragen muss, wer er sei und was er wolle.

In jene erste Suche nach sich selbst erkennt nun dieser Mensch, dass er, scheinbar urplötzlich, einem Umfeld ausgeliefert ist, in dem er mehr ist als nur ein von Instinkten geleitetes Wesen, mehr ist als ein fühlendes und denkendes reflexives Wesen: Er erkennt, dass er unzulänglich ist, dass er Weniges kann, vieles aber nicht, vor allem vieles, was er wiederum braucht, um nicht mehr nur leben, sondern um überleben zu können. Der Mensch erkennt seine eigene Unfähigkeit, seine Unzulänglichkeit, sein Zuwenig! Es fühlt sich für den erkennenden Menschen fast so an, als würde er aus einem paradiesischen Zustand hinunterfallen; er, der Mensch!, wird herausgehoben aus dem Reich der Tiere, um alsdann erkennen zu müssen, dass alles Herausheben nur dazu geführt hat, dass der Mensch sich depressiv eingestehen muss, dass er, um Überleben zu können, schlicht zu wenig kann.